|

|||||||||||||||||||||||||

|

La música primitiva

por Marius Schneider Un texto fundamental para comprender el concepto de sonido, palabra, canto y música en las religiones arcaicas; un tema mantenido en la penumbra o mal entendido en las civilizaciones y religiones modernas, pero que ayuda a revelar muchos misterios filosóficos, teúrgicos y alquímicos. Marius Schneider (1903-1982) enseñó en las Universidades de Barcelona, ??Colonia y Ámsterdam. Entre sus numerosas obras destacan Historia de la polifonía, 1934-1968; Animales simbólicos y su origen musical en la mitología y la escultura antiguas, 1946, Il Significato della Musica , en italiano, 1970. 1. Las Deidades eran cantos Introducción Reconstruir hoy las complejas ideas que las grandes civilizaciones antiguas y los pueblos primitivos actuales se han formado sobre la naturaleza de la música no es fácil. Lo que nos impresionó durante nuestra investigación y al mismo tiempo facilitó el trabajo de reconstrucción es la gran uniformidad de estas ideas, una uniformidad que, a pesar de las numerosas variaciones geográficas e históricas, nos lleva a suponer un origen común. Sin embargo, no sabemos si tales concepciones homogéneas han surgido de un dato elemental de la psicología humana o son, por el contrario, el resultado de uno o más ciclos culturales específicos. Incluso las fases del desarrollo de esta filosofía siguen siendo relativamente oscuras ya que, en el estado actual de nuestros conocimientos, es casi imposible separar las ideas que dieron vida a las civilizaciones verdaderamente primitivas de aquellas a las que las grandes culturas contribuyeron gradualmente a la filosofía básica de este sistema. En efecto, solo sabemos que la idea misma de la sustancia sonora (como sustrato del universo) ya estaba presente entre los pueblos más primitivos. Al mismo tiempo, los símbolos y las aplicaciones prácticas fueron introducidos en su mayoría por las civilizaciones megalíticas, que tuvieron una difusión extraordinaria en todo el mundo. También en la vieja Europa se encuentran rastros importantes de estas cosmogonías, pero en lo que respecta a la música han desaparecido en gran medida. Los documentos arqueológicos, literarios y etnológicos capaces de darnos información al respecto sólo nos han llegado en forma fragmentaria: no se ha conservado ninguna Summa Musicae. Sólo disponemos de elementos aislados dispersos en los contextos más dispares. Sus afinidades mutuas permiten suponer que en su día formaron parte de un sistema coherente de ideas. En este estudio nos limitaremos a reconstruir la concatenación de los elementos aislados para identificar el nexo lógico que en un principio unió estas ideas y determinó el uso de la música en los ritos. Podríamos comparar este trabajo con la reconstrucción de un cuadro del que todavía quedaban varias reproducciones mal conservadas, incompletas y reducidas a mil jirones. Nuestro esfuerzo consistiría entonces en examinar el diseño y los contornos de cada pieza, intentando identificar cada vez la parte que encaja perfectamente con ella. De la yuxtaposición empírica de los elementos se derivan las ideas que expondremos sistemáticamente en este capítulo. El creador del sonido del mundo Los mitos de la creación nos aportan una gran cantidad de información sobre la naturaleza de la música y su lugar en el mundo. Siempre que se describe con suficiente precisión la génesis del mundo, en el momento decisivo de la acción interviene un elemento acústico. Cuando un dios manifiesta la voluntad de darse vida a sí mismo o a otro dios, de hacer aparecer el cielo y la tierra o el hombre, emite un sonido. Exhala, suspira, habla, canta, grita, chilla, tose, expectora, hipo, vomita, truena o toca un instrumento musical. En otros casos utiliza un objeto material para simbolizar la voz creadora. La fuente de la que emana el mundo es siempre acústica. El abismo primordial, la boca abierta, la cueva del canto, el suelo cantor o sobrenatural de los esquimales, la fisura en la roca de los Upanishads o el Tao de los antiguos chinos, de la que emana el mundo «como un árbol», son imágenes del vacío espacial o del no ser, de donde sopla el aliento apenas perceptible del creador. Este sonido, nacido del Vacío, resulta de un pensamiento que hace vibrar la Nada y, difundiéndose, crea el espacio. Es un monólogo cuyo cuerpo sonoro constituye la primera manifestación perceptible de lo Invisible. El abismo primordial es, por tanto, un “fondo de resonancia”, y el sonido que de él fluye debe considerarse la primera fuerza creadora, que en la mayoría de las mitologías se personifica en los dioses-cantantes. En los mitos, la materialización de estos dioses, como músico, cueva de roca o cabeza (humana o animal) que grita, es sólo una concesión al lenguaje más concreto e imaginativo del mito. Originalmente el término Brahman significaba “fuerza mágica, palabra sagrada, el himno”; se trata de cánticos salidos de la “boca” de Brahmã. Los Upanisads no se cansan de repetirnos que los sonidos OM o AUM son la sílaba creadora “inmortal e intrépida” del mundo. Según el Nãdabindu Upani?ad , el soplo sonoro del Atman (es decir, el Atman mismo) está simbolizado por un pájaro cuya cola corresponde al sonido de la consonante M. Al mismo tiempo, la vocal A representa el ala derecha y la U, el ala izquierda. Praj?pati , el dios creador védico, nacido también de un soplo sonoro, es un cántico de alabanza. Sus miembros y su tronco están compuestos de himnos; su actividad es, por tanto, puramente musical. “Todo lo que hacen los dioses, lo hacen mediante la recitación cantada” ( Šatapatha Br?hmana ). Los Lakuts, así como los antiguos egipcios y algunas tribus africanas primitivas, imaginan a Dios como un gran aullador. En la mitología china, muchos dioses actúan principalmente mediante gritos o instrumentos musicales. Los veintidós caracteres enumerados por el Sefer Yezirah son emanaciones sonoras y creadoras de Dios. Muy a menudo, el canto del creador se identifica con el trueno. Esta asimilación es sin duda muy antigua: de hecho, ya la encontramos en la mitología de pueblos primitivos como los californianos, los arandas de Australia, los samoyedos y los coriakis del norte de Asia. También existe en África austral (zulúes, bashilange), en el Congo, en Níger y entre los masai. En América, su difusión es notable y persiste en las grandes civilizaciones del Próximo y Lejano Oriente. En África y el norte de Asia, la voz de Dios se reconoce en el sonido de la lluvia o del viento que se arremolina. El creador aparece a menudo como un cuadrúpedo rugiente (el toro védico o persa), un insecto zumbador, un pájaro del trueno o un dios cantor antropomorfo completamente blanco y brillante. El dios Šiva es un bailarín que mantiene el mundo en movimiento tocando el tambor, la flauta, la caracola o la cítara. En África, el dios creador del Kamba se llama “Mulungu”, que significa “felicidad, bambú hueco, flauta”. En California ( Kato, Pomo, Yuki ), un gran estruendo produce la voz atronadora del creador. El cocodrilo (egipcio y chino), que, para poner orden en el caos, se golpea el vientre con la cola, es un tambor. Es probable que el dios de los Uitoto (América), que extrae las aguas primordiales de su cuerpo, sea también un tambor. En Asia Menor, el dios Ea o Enki es «bulug», el tambor («la Palabra del creador»), como lo son los dioses que, guiando la creación, se encuentran encarnados en árboles parlantes ( Lango, Hotentotes, Pangwe ), que corresponden a grandes árboles-tambor, generalmente tallados en forma de hombres o animales. El dios Taaroa (Islas de la Sociedad) se engendró en una caracola, probablemente una caracola Narina. Según el Taittir?ya Br?hmana , para dar lugar a los primeros ritmos del mundo ( r?i ), Praj?pati se sacudió. ¿ Praj?pati era quizás un sonajero? En ciertos mitos, el sonido creador no está simbolizado directamente por un instrumento musical, sino por algunos objetos a los que se les atribuye la capacidad de resonar. La caña a la que se hace referencia en los mitos japoneses era probablemente una flauta de bambú. El humo de la pipa, en la que el gran Manitou recoge las almas humanas, simboliza el puente sonoro del sacrificio. Numerosos cuentos californianos nos cuentan que el mundo surgió del canto de una pluma de ave. Al principio, la pluma flotaba inmóvil sobre las aguas del norte, pero pronto empezó a cantar y a girar hacia el este, donde sus sonidos hacían aparecer la tierra. Los ritos nos llevan a suponer que el giro de la pluma marcaba una forma espiral. La idea del mundo generado por un canto debe tener un origen muy remoto. Su difusión bastaría para probarlo, pero parece muy antigua también porque no implica la preexistencia de una herramienta de trabajo más o menos perfeccionada. Las civilizaciones técnicamente más avanzadas nos muestran a menudo al creador como un alfarero, un carpintero o un escultor que, después de haber modelado los cuerpos, les da vida mediante un grito, una exhalación sonora o la saliva. Veremos más adelante cómo estas representaciones del creador derivan de una fusión del dios con sus espíritus auxiliares. Sin embargo, en general, estas civilizaciones insisten menos en la importancia primordial del sonido. La idea del sonido creador reaparece con toda su fuerza sólo en la filosofía de las grandes culturas. Si el creador es un canto, es evidente que el mundo al que da vida es puramente acústico. El Chândogya Upani?ad nos dice que el ritmo gäyatri es «todo lo que existe». Sin embargo, los ritmos o metros enumerados por los ritos védicos son muchos más. Estas ceremonias nos muestran que el sonido y el ritmo peculiares de cada ser o el nombre que se les asignaba eran las esencias de los dioses invocados y de los seres creados por ellos. La raíz, el poder y la forma de todas las cosas existentes están constituidas por su voz o por el nombre que llevan, pues todos los seres existen sólo por haber sido llamados por su nombre. La naturaleza de los primeros seres es puramente acústica. Sus nombres no son definiciones sino nombres propios o sonidos: son, por tanto, soportes vocales de la fuerza vital de los seres y de los seres mismos. Es una regla sin excepciones. Incluso el dios supremo, que se crea a sí mismo, alcanza la existencia pronunciando su nombre, a menos que él mismo sea generado por el sonido de una campana (Java), una orquesta de tambores (India), una palabra transmitida con el tam-tam ( Uitoto ) o una flauta de bambú ( Zulu ). Estos sonidos constituyen entonces el grado sonoro más alto y más antiguo concebible en el orden de la creación. La luz-sonido En muchos mitos se dice que los primeros cánticos de la creación trajeron la llamarada o el amanecer. Los pueblos primitivos suelen atribuir ese grito de luz al sol, al canto de un gallo divino o al rugido de una bestia hambrienta. En las grandes civilizaciones, esta prodigiosa hazaña suele ser obra de una mascota especialmente venerada. En la antigua Persia, la luz era convocada por el toro celestial de Ahura Mazdah . La literatura védica nos habla del “mug de una vaca luminosa”, que simboliza la nube preñada de lluvia. El K??haka Upani?ad describe al Atman (el ser supremo), que se exterioriza en la sílaba OM, como una luz intensa. Los tahitianos creen que la luz creadora proviene de la boca del dios Tane. Según los maoríes, Dios creó el universo a través de una palabra que evocaba la luz. En los mitos polinesios, Atua comenzaba a cantar sobre él en mitad de la noche, y la luz se liberaba sólo hacia la mañana. Esos cánticos son, por tanto, ora voces luminosas, ora sonidos que producen claridad. Generalmente, los textos no son muy explícitos al respecto: en varias leyendas, la creación nace de un simple sonido o de un rayo de luz, pero estos textos están incompletos. Es muy probable que la versión original considerara al fuego o al sol-cantor como un elemento primordial, inaudible y oculto en las aguas oscuras. Al salir del mar, ese canto (ahora el creador, ahora criatura de Dios) se une al canto de las aguas, y aparece el amanecer. Si nos atenemos al simbolismo de la tormenta, el pensamiento creador de Dios es el grito relámpago que produce el trueno, y sólo después de la tormenta comienza a irradiar el canto de la luz del sol. El Maiträyana Upani?ad considera al Atman como el «primer» sol del que emanan numerosos ritmos que, tras «una lluvia centelleante y torrencial y unos himnos cantados», vuelven a la «cueva» del ser supremo. A veces, esta cueva sonora o este sol primordial está simbolizado por un huevo brillante o una cáscara brillante de la que emergió el astro solar. Después de que el dios egipcio Amón, en forma de ganso, hubiera incubado el huevo solar, con su voz anunció la luz. Según el Chândogya Upani?ad, todo lo que existe se desarrolló en un huevo con una rendija de la que salió el sol cantor. Ahora bien, simbólicamente, el huevo con la rendija corresponde, antropológicamente, a una cabeza cuya boca emite el primer canto de la creación. El Aitareya Br?hmana nos cuenta que el huevo eclosionado por el Atman “se abrió como una boca” para pronunciar la primera palabra o para dar a luz la cabeza de Puru?a (el gigante cósmico). El Rg Veda nos habla de los siete R?i, poetas míticos o metros poéticos cuyo canto generó el primer amanecer y formó la cabeza de Praj?pati, encargado de pronunciar las sílabas creadoras del mundo. Según otra versión, Praj?pati nació de un concierto de diecisiete tambores. La imagen de la cabeza como símbolo del huevo o de la cueva puede facilitar la comprensión de fórmulas específicas frecuentemente utilizadas en la descripción de esta primera etapa, puramente acústica, de la creación. Decir que los dioses “producen” y “fecundan” empleando la boca, mientras que “nutren” y “conciben” a través del oído, es sólo una forma simbólica de expresarse para querer decir que, durante la primera etapa de la creación, todos los actos eran de naturaleza acústica. En su obra Die Religion des Vedas, H. Oldenberg interpretó acertadamente el canto como una emisión de semen, pero no parece haberse dado cuenta de que esa “semilla” es un elemento puramente acústico que sale de la boca de un dios para fecundar su oído. Cantándose primero a sí mismos, los dioses realizan la partenogénesis, característica de los inicios de la creación. Thot, el dios creador de la música, la danza y la escritura, y el dios sol se fecundan riendo o lanzando un grito ligero. La escuela de Heliópolis expuso el relato de la creación en dos versiones diferentes. Según la primera, el dios sol engendró a los demás dioses mediante un grito ligero. En la segunda versión, este grito es sustituido por un acto de masturbación o una expectoración del sol. Puesto que la palabra, el sol o el huevo, se sumergen primero en la noche de las aguas eternas, es evidente que cuando evocan el amanecer, están impregnados de humedad. En la cosmogonía de los dogones (África), esta “palabra húmeda y luminosa” interviene en todas las etapas de la primera fase de la creación. El papel de iluminación atribuido a los dioses-músicos parece implicar que las civilizaciones antiguas reconocían la música dentro de la cultura humana desde el comienzo de la creación. Situada entre la oscuridad y la luz del primer día, en el nivel humano, la música se sitúa entre la oscuridad de la vida inconsciente y la claridad de las representaciones intelectuales; por tanto, pertenece principalmente al mundo de los sueños. En la primera etapa de la creación, durante la cual los sonidos se visten gradualmente de luz, la música precede al lenguaje inteligible como el alba precede al día. Contiene a la vez oscuridad y luz, agua y fuego. La música es el sol húmedo que canta el alba. Pero, a medida que los sonidos se vuelven más precisos, este “lenguaje” primario se divide: una parte se convierte en la música propiamente dicha; otra se encarna en un lenguaje compuesto de frases claras y distintas, sujetas al pensamiento lógico; la tercera parte se convierte gradualmente en materia. Esta música parece compuesta ora de gritos o sílabas mágicas, ora de gemidos o ruidos inarticulados. En este aspecto los documentos son contradictorios, pero es probable que se trate de un grito de alegría mezclado con dolor ya que todos estos dioses tienen una naturaleza dual. En lenguaje simbólico, el carácter hermafrodita de esa música se expresa claramente por su identificación con el amanecer, ya que la fusión de la noche y el día, del agua y el fuego o la lluvia y los rayos de sol “en el ruido de las bodas resplandecientes del 'amanecer'” (Rg Veda) es una metáfora del matrimonio, es decir, de un ritmo producido por la unión del sonido y el compás. La música es el prototipo del principio concertante de las fuerzas de la naturaleza. Todos los demás fenómenos de la naturaleza concreta que presentan dos aspectos antitéticos no son más que expresiones materiales de una ley esencialmente musical. Los filósofos antiguos, por tanto, no se cansaron de utilizar metáforas extraídas de la música, que es la prefiguración y la esencia del cielo y de la tierra.

2. Algunos sonidos crearon el mundo y la humanidad Muchas culturas antiguas admiten la brisa, los sonidos arremolinados, los susurros, las voces y los gritos como creadores de materiales. Es poco probable que el pensamiento moderno no investigue la física que hay detrás de ellos. En un mundo cuya esencia es acústica, el sacrificio que “despliega” el mundo es necesariamente un fenómeno acústico. Al estudiar los documentos que hacen referencia a la creación del mundo, nos encontramos a menudo con la dificultad de delimitar con exactitud el papel de cada uno de los dioses que entran en juego. La comparación de los diferentes mitos nos lleva a distinguir un Dios Todopoderoso de otro dios encargado de crear el mundo. El Todopoderoso nunca se implica directamente en la acción: sólo tiene la idea de la creación. Se limita a “enunciar”, con una voz casi imperceptible, un dios inferior al que confía la realización de su idea. Así es como, por ejemplo, actúa Praj?pati , el dios védico, cuando crea el cielo, las aguas, la atmósfera y la tierra. De la misma manera, en América, el dios del trueno, o “gran aullador”, realiza la obra de creación por orden del gran Manitou. Pero este dios inferior y más propiamente creador está todavía demasiado arriba como para poder ocuparse de la creación de un mundo material. Sólo puede producir un mundo acústico. Para completar su obra, necesita, a su vez, designar a un demiurgo (el coyote o transformador de los etnólogos ingleses y americanos) y confiarle la materialización parcial del mundo acústico. Este ayudante, a veces loco, no siempre es un servidor fiel. Gran mentiroso y ladrón, a veces se presenta como un adversario más o menos declarado o, al menos, como un mal imitador de su amo. Contrariamente a su amo, siempre guiado por la idea del bien, el Coyote da a luz al mal y prepara la decadencia del mundo. Por ello, la actividad de estas tres primeras figuras es muy particular. El Todopoderoso es un ser puramente celestial. Y “el gran Muerto” que no tiene relación directa con la tierra. A cambio, su ayudante mantiene un cierto contacto con la tierra mientras crea el mundo. El transformador parece ser sólo un demiurgo: es el señor de la materia. Estas dos últimas figuras, a veces reunidas en un solo individuo de naturaleza dual, representan el principio de la acción concertada. La primera es esencialmente celestial; la segunda es, en cambio, terrestre. Como el cielo es donde residen los muertos, mientras que la tierra alberga a los vivos, estos dioses no están ni muertos ni vivos, sino cadáveres vivientes. También se dice que los otros dos dioses sueñan mientras que el Todopoderoso duerme profundamente. La muerte o el sueño son las reservas de su fuerza. En la mitología de los pueblos primitivos, el Todopoderoso, cuya actividad consiste generalmente en dar vida al dios creador, aparece raramente. En la mayoría de las leyendas, es casi inexistente o se funde con su sirviente. El Gran Ventri (América) dice que «Dios» creó el mundo cantando tres veces. Los Miwok, los Uitoto y los Masai atribuyen el origen del mundo al sonido de una «palabra divina», pero el contexto no permite discernir si este creador es el Todopoderoso o su primer sirviente. Por otra parte, las grandes filosofías distinguen claramente dos etapas o dos figuras diferentes. El Satapatha Br?hmana dice que inicialmente, solo las aguas estaban animadas por la voluntad de crear. Ese deseo produjo un huevo de oro que dio a luz a Praj?pati , cuya palabra dio origen al cielo y a la tierra. Según las Leyes de Manu , el huevo se divide en dos partes: cielo y tierra. A veces, el Todopoderoso parece ser la mente de Praj?pati . En el Tandya Mah? Br?hmana leemos el pasaje: “ Praj?pati deseaba multiplicarse y procrear. Silenciosamente contempló con su mente. Lo que tenía en mente se convirtió en s?man (canto). Pensó: “Aquí estoy llevando un embrión; quiero procrear con v?c (la voz)”. Emitió v?c … y lo dividió en tres partes: A era la tierra, KA la atmósfera y HO el cielo”. El Upani?ad Byhad?ranyaka nos describe al dios creador como un muerto que canta o como la personificación del hambre, es decir, de la voluntad indomable de crear, de la inquietud de salir de la nada para “desenrollar” o “desplegar” el universo. Su aria, un canto de alabanza y alegría, creó los cuatro elementos. Al contrario de este cantor muerto que crea la vida, su ayudante (el Coyote) es un dios viviente cuya voz ronca y rota “canta la muerte”. Es el poseedor de la materia perecedera que a veces puede crear, pero que no es capaz de animar. En vano se le dan plumas para volar (cantar): cuando intenta volar, pierde sus alas y cae al suelo. La mitología de Maidu (América) nos cuenta también que los dos dioses compañeros vivían originalmente en el norte, donde, mientras hacían truenos, cantaban como árboles parlantes. Un día, cruzando las aguas en una barca (probablemente un árbol tambor), el Coyote exclamó: “¿Dónde estás, oh mundo?”. Pero no pasó nada. Entonces el creador se levantó y cantó “el canto del mundo creado”, e inmediatamente, las aguas comenzaron a hacer eco. Sin embargo, el creador no pudo prescindir de la ayuda de su sirviente porque la inmaterialidad le impedía dar un cuerpo material a su creación acústica. Coyote tuvo entonces que descender al fondo de las aguas para buscar arcilla que, bajo el hechizo de la voz del creador, se convirtió en tierra seca. Diferentes identificaciones de artículos; Creador del material Según los mattole (California) y los sakai (Malaca), una pareja de gemelos divinos creó el mundo mediante un viento giratorio. También se encuentran creencias similares entre los mongoles nómadas. Pero la voz creadora más popular es la del trueno: los cheyennes americanos representan en sus pantomimas al gran manitou, que da a luz al mundo utilizando la voz del trueno. La naturaleza dual del dios del trueno (creador + transformador) se manifiesta sobre todo en la distinción entre los diferentes ruidos que se le atribuyen. En Timor, el trueno seco, claro y celestial se distingue de otro trueno cuya voz es baja, retumbante y terrenal. Los zulúes no temen al trueno celestial, pero sí al trueno terrenal. Para los masai, el trueno es bueno y negro cuando se oye de lejos; es rojo y maligno cuando está cerca. Los ewè (África) llaman masculino al trueno violento y repentino y femenino al estruendo prolongado. Tuia-Futuna, el dios del trueno de los polinesios, grita dividido en dos partes (Tonga). Para los Mbowamb (Nueva Guinea), el trueno es un par de gemelos llamados Ngakukl y Ngkalka. En la antigua China, el trueno que marcaba el comienzo de la vida cósmica y cada renovación primaveral se consideraba la risa de las nubes. En Egipto, el dios Thoth creó el mundo aplaudiendo y riendo siete veces. De esa risa nacieron siete dioses: "Rió seis veces más, y cada estallido de risa dio a luz nuevos seres y fenómenos. La tierra, al oír el sonido, dio un grito a su vez, se inclinó y las aguas se dividieron en tres masas. Nacieron el destino, la justicia y el alma. Al ver la luz del día, esta última rió, luego lloró, momento en el que el dios silbó, se inclinó hacia la tierra y creó a la serpiente Pitón, la presciencia universal. Al ver al dragón, se asombró. Chasqueó los labios y un ser armado apareció ante su chasquido. Al ver esto, una vez más quedó sobrecogido por el asombro, pues estaba frente a un ser más poderoso que él y, bajando la mirada hacia el suelo, pronunció las tres notas musicales ¡IAO! Del eco de aquellos sonidos nació entonces el dios que es el señor de todo”. Según los Yukis de California, Dios dio una palmada diciendo: “Que esto exista”, y apareció la tierra. Los Yukun (África) afirman que el mundo fue creado con un chasquido de dedos. En los mitos que dan origen al mundo dentro de un instrumento musical, a menudo es difícil verificar si el instrumento es un atributo del dios o el dios mismo. Pero en ese mundo acústico, cada objeto concreto es solo un símbolo, y como los dioses son lo que hacen, el sujeto y el atributo se fusionan. El creador que los Lango (África) colocan en un árbol parlante, como el dios de los Uitoto, que extrae la palabra creadora de su cuerpo, es el árbol-tambor característico de estas tribus. La tradición dravidiana también remonta el mundo a un sonido de tambor, y de hecho la vaca (nube) del Rg Veda es el mismo instrumento. En Australia, la voz del trueno no proviene de un tambor, sino de un estruendo. Cada objeto, nacido del estruendo de ese instrumento, lleva el nombre del dios tótem que lo hizo resonar. Pero el rodaballo se menciona más en los rituales que en los mitos de la creación. Entre los Kato de California, sin embargo, produce la voz. Del dios del trueno “que lo hizo surgir todo”, los Warramunga (Australia) cuentan que un dios de cuerpo redondo y sin piernas (un estruendo) vomitó hombres de su boca. Entonces unos perros se abalanzaron sobre él y lo despedazaron, y pedazos de carne volaron como diamantes. Allí donde esos pedazos caían al suelo, brotaban árboles. En lugar de trozos de carne, otras versiones hablan de plumas que se pegaban a los diamantes. A menudo, la creación también se lleva a cabo soplando con violencia o expectorando con fuerza. Los chippewa (América) dicen que Dios sopló en la tierra hasta que esta se hinchó. En el Cáucaso, se cree que el creador y el transformador lograron separar la tierra del mar soplando en las aguas a través de dos tubos. En el Nihon-Shoki (Japón), se habla de una caña divina de la que surgió un dios creador. Los wintuns de California mencionan una lamprea “con nueve agujeros” (los nueve orificios destinados a la respiración) que, al principio de la creación, fijó su boca a una roca y tocó su cuerpo como una flauta. Una leyenda americana (Arapaho) habla de una flauta sagrada que el dios llevaba en un brazo mientras caminaba deprisa por la superficie del mar. Esa vara era su única compañera. Durante seis días, el creador “gimió con voz débil”. Al séptimo día, tosió para aclararse la garganta y exclamó: “¡Eh! ¡Venid a buscar tierra!”. Entonces empezaron a aparecer numerosas plantas de algodón y la tortuga se sumergió hasta el fondo de las aguas en busca de la indispensable arcilla. Mientras tanto, el dios agarró con fuerza su vara contra el pecho. Lo hizo cinco veces; la sexta vez, su cuerpo se transformó en una flauta como un pato de cabeza roja. Se sumergió y, cuando volvió a emerger del agua, recuperó su forma humana. Luego colocó bolas de arcilla en su instrumento y tocó cuatro canciones para cada una. Y la tierra fue. El haz de juncos que flotaba sobre las aguas y que el dios Marduk cubrió con tierra para formar el continente podría ser una flauta de pan. Por otra parte, la flauta parece tener a menudo afinidad con la flauta, atributo clásico del tambor en las asociaciones médicas americanas. También es probable que las brasas y el humo que arrojan los volcanes correspondan al canto luminoso. Según una leyenda arapaho, el creador era una flauta que flotaba sobre el agua (quizá una isla volcánica); hambriento por un largo ayuno, gimió y finalmente gritó pidiendo ayuda hasta que un pato (el transformador) le trajo un poco de barro que colocó sobre las brasas de su flauta. Entonces el barro se secó y se convirtió en tierra seca. Los pomos (América) dicen que Dios creó el sol usando brasas de flauta. En lugar de una flauta o una flauta, los pueblos californianos mencionan plumas. Los yukis cuentan que el creador Taikomol flotaba sobre las aguas en el origen del mundo como una pluma, emanando un gran canto. Según otra leyenda de la misma región, el creador, que residía en el norte en forma de pluma, comenzó a cantar cuando se fue al este. Mientras surcaba la espuma de las olas, fue adoptando formas humanas y, al colocarse una corona de plumas en la cabeza, las aguas empezaron a hacer eco. En ese momento solemne, el creador enseñó a Coyote a participar en su canto y lo “pegó” a la persona de su amo. Sin duda, la pluma que canta mientras gira e induce a las criaturas a responder con un canto de gloria al Señor está directamente relacionada con los molinos de viento que producen las alas del pájaro: el trueno. Muchas tribus asiáticas y americanas consideran a este pájaro el creador del mundo. El gran Manitou tiene su idea de la creación llevada a cabo por cuatro pájaros del trueno, y los r?i (ritmos primordiales) védicos también son considerados pájaros. El sonido del sacrificio Un canto polinesio (maorí) dice: “El poder de la procreación, el primer éxtasis de vivir y la alegría ante el crecimiento transformaron el silencio de la contemplación en sonido”. Ese sonido creó el cielo y la tierra, que “crecieron como árboles”. El dios tahitiano Taaroa , nacido de un huevo, era un pájaro cuyas plumas se transformaban en árboles a medida que avanzaba la creación. Aquí se acumulan los símbolos sonoros (huevo, pájaro, pluma, árbol); podrían representar las metamorfosis necesarias para provocar la creación, pues tal trabajo no se realiza sin esfuerzo. La filosofía y los rituales describen este esfuerzo como un frotamiento, un camino en espiral, un viaje circular, un movimiento giratorio o un sacrificio con el que se realiza la transferencia de fuerzas. En un mundo cuya esencia es acústica, el sacrificio que “despliega” el mundo es necesariamente un fenómeno acústico. Numerosos textos informan de que los dioses-cantantes primero gemían y se agotaban sufriendo y mortificándose con el ayuno. Entonces, produciendo su grito de hambre y de luz, se calentaron, y su hambre de crear nuevos cantos y de recibir sus ecos creció sin cesar. El dios Arapaho es ahora una flauta, ahora una flauta hambrienta. Praj?pati se siente “vacío y exhausto” después de pronunciar su canto creador, es decir, después de haber “sacrificado su cuerpo compuesto de himnos”, ya que “todo lo que hacen los dioses, lo hacen con recitación cantada. Ahora, la recitación cantada es el sacrificio” ( Satapatha Br?hmana ). Los brahmanes no se cansan de repetir que Praj?pati , el canto creador, es el sacrificio. La mayoría de las veces, este dios emite las diferentes categorías de criaturas directamente de su cuerpo, miembro por miembro, órgano por órgano. Su cabeza era el cielo, su pecho la atmósfera, su cintura el océano, sus pies la tierra. Una vez realizada su obra, Praj?pati pierde el aliento y se desmorona. Para recomponerlo, es imprescindible la ayuda de sus criaturas. «Siendo sólo un corazón, se acostó. Lanzó un grito: “¡Ah, mi vida!”. Las aguas lo oyeron y, con [cantos] Agni -horas, acudieron en su ayuda y le devolvieron su trompa» ( Taittiriya Br?hmana ). Los dioses son gloria y belleza, pero no deben este privilegio a la naturaleza. Los muertos son sonoros, luminosos e inmortales sólo gracias al sacrificio de la recitación cantada. Cuando Praj?pati hubo expulsado a todos los seres, pensó que se había vaciado a sí mismo y tuvo miedo de la muerte. Al igual que el dios Thoth , estaba asustado por sus obras. “Sacó a Agni de su boca… y Agni se volvió hacia él con la boca bien abierta. Praj?pati estaba tan asustado que su grandeza salió de él. Entonces buscó dentro de sí mismo una ofrenda [un canto] que complaciera a Agni … y Agni se alejó” ( Satapatha Br?hmana ). Mientras los dioses están solos, el sacrificio tiene lugar dentro o entre ellos; después de la creación del mundo, comienza a extenderse y a tener lugar entre los dioses y su creación. Como los dioses viven del sonido de los valles del sonido, existen por la voz de los dioses, haciéndolas resonar. El sol del antiguo Egipto se alimenta del “rugido de la tierra”, que se alimenta de los rayos de la estrella diurna. Este sacrificio sonoro de los protohumanos debió ser muy similar al de los dioses, ya que (según la cosmogonía brahmánica) los primeros humanos eran seres incorpóreos, transparentes, sonoros y luminosos que flotaban sobre las aguas. Como el lenguaje que creó a los dioses era un canto de luz, todos los seres y objetos de ese mundo nacidos de esa música no eran objetos ni seres concretos y palpables sino himnos de luz que reflejaban las ideas de su creador. Constituían las imágenes acústicas que eran la esencia de su naturaleza, y sólo en la segunda etapa de la creación se revestirían de la materia.

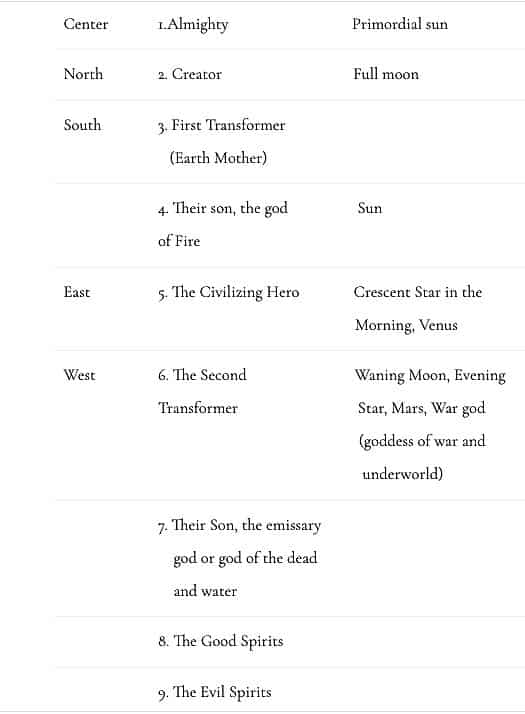

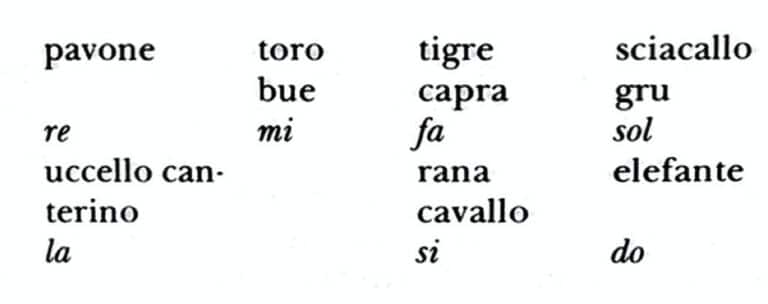

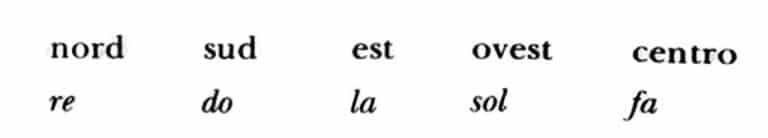

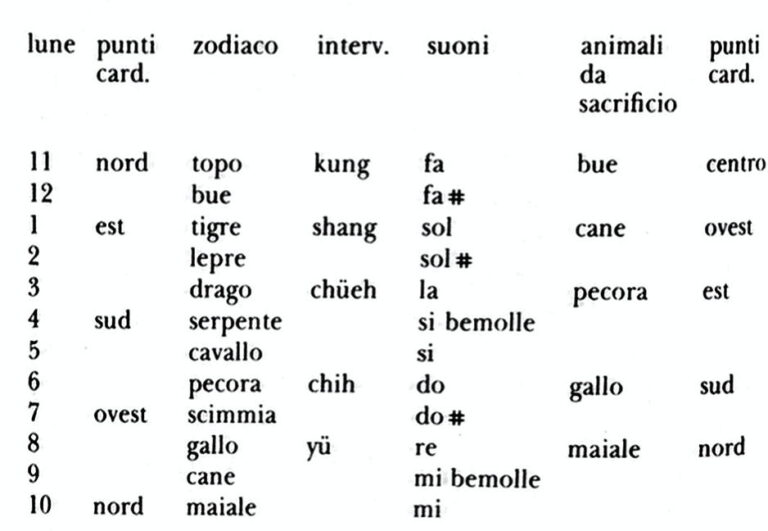

3. Un canto y un contracanto dan origen a la humanidad Cómo la sustancia acústica es el sustrato para la creación y conservación de la materia. Y cómo se manifiesta según las mitologías arcaicas. Las cosmogonías védicas, hindúes y persas nos cuentan que, ya en tiempos míticos, dioses y demonios, conociendo el poder del sacrificio sonoro, lucharon ferozmente por poseer esa fuerza. En ciertas ocasiones, ni siquiera dudaron en hacer un mal uso de ella. Nublaron la mentira. El Tândya Mahã Br?hmana relata que, debido a esa situación insostenible, la Palabra un día escapó parcialmente de los dioses y fue a instalarse en las aguas y los árboles, en las arpas y los tambores. El Ch?ndogya Upani?ad expone los mismos hechos de forma más filosófica. Narra que el mundo fue generado por la sílaba OM, que constituye la esencia del s?man (canto) y del aliento. Luego enumera las diferentes etapas que marcan la materialización progresiva del mundo: el s?man es la esencia del metro poético, el metro es la esencia del lenguaje, el lenguaje es la esencia del hombre, el hombre es la esencia de las plantas, las plantas son la esencia del agua y el agua es la esencia de la tierra. Según el tratado El susurro de las alas de Gabriel de Shihâboddin Yahyâ Sohra wardi, Dios posee algunas palabras mayores que forman parte de las palabras luminosas que emanan del brillo de su rostro. De la radiación de esas palabras procede toda la creación. La última de estas palabras se manifiesta en el susurro de las alas de Gabriel: la de la derecha es luz pura y absoluta y está en relación sólo con Dios; del ala izquierda, sobre la que se extiende una huella oscura, proviene nuestro mundo de espejismo e ilusión. El mundo no es más que un eco o una sombra de esta ala. Según los dogones (África), el señor de la palabra tomó una parte de su palabra y la introdujo en la piedra, el material más antiguo del mundo. Esto significa que en el momento de la creación del mundo físico, una parte de la fuerza del sacrificio sonoro se revistió de la materia. En ese mismo momento comienza ya la decadencia parcial del mundo acústico, pues las «imágenes» (objetos) materiales elaboradas durante esta segunda fase de la creación no son más que reflejos de las antiguas imágenes acústicas. Aunque muchas de esas imágenes materializadas están ahora desprovistas de voz, todos los seres y objetos revestidos de materia aún contienen alguna cantidad de su sustancia acústica original. Esta sustancia se manifiesta en su voz, en el sonido que se puede extraer de ellos o simplemente en el nombre que llevan. De esta manera, entre el hombre y el objeto más inanimado y mudo, se establece toda una jerarquía de valores según el grado o intensidad con que cada ser, o cada objeto, puede realizar la sustancia acústica de su materia. Después de esta evolución operada por el demiurgo, los hombres perdieron sus cuerpos sonoros, luminosos y transparentes y dejaron de flotar en el aire. Se volvieron pesados ??y apagados, y cuando comenzaron a comer los productos de la tierra, su naturaleza acústica se atenuó tanto que sólo les quedó la voz. Incluso la tradición brahmánica informa que, a estas alturas, incluso su lengua no contenía más que una cuarta parte del lenguaje original, pues habían heredado de los animales lo que quedaba. Para llevar a cabo esta materialización del mundo acústico fue necesaria la colaboración de toda una jerarquía de dioses, demiurgos y espíritus, que transmitían sus fuerzas acústicas de boca en boca y grado a grado para tejer el velo de mãyã difuminando la sustancia sonora con la materia. Al principio de la creación, el gran Muerto anunció un dios al que encomendó la tarea de crear (a través de un grito, viento o trueno) un mundo de sonido y luz. Este dios, por tanto, actuaba sin entrar en contacto con los objetos materiales. Para dar origen a la materia, se asoció con el transformador, el señor de la materia. Según algunas tradiciones del norte de Asia, la voz ronca de este demiurgo formó las montañas, los abismos y los valles. Pero su ayuda no fue ciertamente desinteresada. El demiurgo es un dios codicioso y antropófago que busca poseer a los hombres. También se dice que fue él quien educó a los hombres sobre la vida sexual. Numerosos mitos cuentan que la “muerte cantante” quería crear hombres inmortales. Pero su rival, el dios viviente que “canta la muerte” (transformer), logró descarrilar el proyecto. Mientras el camaleón, muy lento y perezoso, daría a los hombres el anuncio divino de su inmortalidad, Coyote lo hizo precedido en secreto por una bestia más rápida que dijo lo contrario. Cuando esta noticia, aunque falsa, llegó a oídos de los hombres, su mortalidad se hizo irrevocable. Para endulzar ese triste destino, apareció en la tierra otro semidiós que trajo la música a los hombres por orden del creador. Como todos esos seres míticos, este “héroe civilizador” posee una naturaleza dual. O se asocia con otro Transformer para formar una pareja de gemelos. Este segundo transformador es el dios de la guerra que busca dañar a los hombres y arrebatarles sus hijos al dios codicioso, mientras que el héroe cultural defiende la paz, la vida y la cultura humana y transmite los cantos y las oraciones de los hombres al creador. El transformador se siente cómodo en el mundo crudo; crea los gritos de odio y el ruido amorfo; su rival modifica la tierra para hacerla más habitable e inventa la música propiamente dicha utilizando las mejores sonoridades musicales de la naturaleza. El primero trae la enfermedad; el segundo enseña el arte de la medicina. Estos gemelos generalmente descienden a la tierra mediante un hilo, una cadena o un árbol, a menudo con nombres similares. Los dos hermanos que “cantaron desde un árbol” en la isla Er (estrecho de Torres) se llamaban Kode Pop. Las cosmogonías de las grandes civilizaciones sustituyen a menudo la idea del matrimonio por el canto del creador. En este caso, los dos transformadores son concebidos como dos mujeres. La unión conyugal sustituye la acción concertada de consonancias o disonancias musicales entre gemelos. La esposa del creador es entonces la madre tierra, y la del héroe cultural es la diosa de la guerra. El hijo de la primera pareja es el dios del fuego, que reside en el “ombligo de la tierra”. La segunda pareja engendra un dios o diosa de la vegetación destinado al sacrificio de primavera. Las concordancias estelares de estos dioses son las siguientes:

Muy a menudo, en las mitologías primitivas, se encuentran fusionadas las figuras 1 y 2 o 3 y 6, pero las cosmogonías más completas no dejan lugar a dudas sobre la existencia de estos siete dioses. La primera pareja posee generalmente el trueno. La otra pareja, que a menudo representa a antepasados ??míticos, parece tener la facultad de imitar y provocar el trueno y hacerlo perceptible para los oídos humanos. A veces simbolizada por los dos aspectos del planeta Venus, es la encargada de administrar los cantos e instrumentos de la primera pareja. Según la mitología pawnee (América), el creador ordenó a la estrella vespertina que guiara al viento, las nubes, los truenos y los relámpagos, que cantaban, agitaban sus carracas y golpeaban las aguas con sus mazas hasta que la tierra se asentó, se secó y apareció la vegetación. Por otro lado, la estrella matutina precedió al canto del sol para liberar al mundo de la oscuridad de la muerte. En esta jerarquía de dioses, las parejas 2/3, 5/6, 7/8 y los espíritus 8/9, que colaboran en la creación y el mantenimiento del mundo, forman grupos similares. Cada grupo corresponde a un único dios de naturaleza dual (es decir, a una fuerza que emana de la oposición de dos virtudes) o a una pareja de gemelos que son a la vez amigos y enemigos. Así como la música del mundo acústico es a la vez húmeda y luminosa, estas parejas o dioses de naturaleza dual expresan en el mundo material la mezcla del agua y el fuego mediante la acción concertada, fruto del sacrificio mutuo, o la interpenetración de dos elementos opuestos. En las artes plásticas, se representan como dos personajes apoyados uno sobre el otro o como una única figura de dos materiales completamente diferentes. A veces aparecen con una cabeza y dos troncos o como un cuerpo con dos cabezas.

La aparición del hombre El territorio que el héroe cultural y dios de la guerra debe poblar y administrar se presenta habitualmente como una isla dominada por una gran montaña. En la cima de esta montaña (el ombligo del mundo) hay un árbol parlante –o dos árboles entrelazados (la vida y la muerte)– cuya punta toca la Estrella Polar. Las ramas sostienen el sol, la luna y la Vía Láctea. (A veces, en lugar de un árbol, encontramos mencionada una columna de humo arrojada por el canto luminoso de un volcán). El dragón gira alrededor de la copa del árbol, y giran los carros (la Osa Mayor y la Osa Menor) del dios creador del trueno y unos demiurgos que imitan o repiten el sonido del trueno. El tronco del árbol, que está hueco (muerto) como el de un árbol tambor, pasa por un lago en una cueva. Este centro de resonancia se encuentra en el corazón de la montaña. El lago se forma a partir de una mezcla de fuego y agua, haciendo que la cueva resuene como una nube durante una tormenta. Constituye la fuente de la vida y envía sus fuerzas milagrosas hacia una fuente al pie del árbol, cuyas raíces tocan el polo opuesto a la Estrella Polar. En el mar interior de esa cueva, el dios del trueno se reúne con el transformador o una diosa de la tierra para llamar a los primeros hombres a la vida. Los mitos que destacan la gran capacidad de resonancia de esta cueva son muy numerosos. Los Marind-Anim de Nueva Guinea cuentan que un día, en una cueva subterránea, se celebró una gran fiesta. Un perro oyó el ruido y cavó el agujero del que salieron los primeros hombres. Los Hopi de América también piensan que los primeros humanos vivían originalmente bajo tierra. Para salir de su cueva, plantaron dos árboles y juncos (¿tambores y flautas?), a los que encantaron con su música, luego los usaron como escalera para salir por una abertura hecha en el techo de la cueva. Un sinsonte (héroe cultural), sentado a la salida, cantaba canciones con las que determinaba, para cada recién llegado, la lengua y la tribu que le correspondía. Cuando su repertorio de canciones se agotaba, ningún hombre podía salir nunca de la caverna. En África (Luba), los hombres visitaban el cielo. Subían una larga escalera (símbolo del sonido), precedidos por dos flautistas, que pedían permiso para entrar. Concedida esta gracia, se permitía el paso a toda la procesión. Cuando los tamborileros habían cruzado el umbral, se cerraba de nuevo la puerta, pensando que constituían la retaguardia de la procesión. Todos los hombres que caminaban detrás de los tambores caían de nuevo a la tierra y morían. El hombre que no tiene una canción personal no tiene lugar legal en la sociedad. Un cuento americano cuenta que, en un principio, el pueblo navajo vivía en una caverna oscura. Sólo había dos flautistas para “animar” un poco esa oscuridad. Pero un día, uno de los músicos, tocando con su flauta el techo de la caverna, oyó un gran eco. Los hombres y los animales comenzaron entonces a cavar un túnel en la dirección que indicaba el sonido y, siguiéndolo, llegaron a la superficie de la montaña. Detenidos por un mar sin límites, tocaron sus canciones favoritas; el viento comenzó a soplar y a barrer las aguas. Los navajos se instalaron entonces en la tierra, construyeron su sol y su luna y los pusieron al cuidado de los dos flautistas. Aún son más numerosas las historias en las que un dios hace aparecer a los hombres, invitándolos en voz alta a salir de un árbol. Tal árbol es venerado por los uitoto en forma de árbol de tambor con una hendidura longitudinal y se considera que es la sede de todas las almas de los miembros de la tribu, muertos o listos para encarnar en un cuerpo humano. La mitología de los pueblos de Altai habla de un árbol de nueve ramas del que Dios hace salir a nueve pueblos. Según una leyenda australiana, Dios creó a las mujeres golpeando la superficie de las aguas de la misma manera que las mujeres golpean las pieles de los animales (es decir, los tambores de membrana más primitivos). Según otras tradiciones, los hombres nacen de una caña. El dios de los zulúes, que creaba todos los objetos pronunciando sus nombres, hizo que los hombres salieran de una flauta de bambú o de un “lecho de juncos (zampoña)” en un valle lleno de agua. Según Tonga (África), cuando la primera pareja humana salió de una caña, se produjo una enorme explosión. El dios de los Grandes Estómagos había encerrado a todos los seres en su flauta. Cada vez que llamaba a una de esas criaturas por su nombre, ésta empezaba a vivir. Pero la flauta que utilizó el transformador durante la creación del hombre tiene efectos nefastos. En los valles de Altai, se dice que el “diablo” entró clandestinamente en la choza donde Dios había depositado el cuerpo aún inanimado de una mujer. Tomó su flauta y sopló vida en su recto: por eso la mujer es un ser malvado. La hostilidad del transformador hacia la obra de Dios se manifiesta aún más claramente en un cuento tungusiano, según el cual este demiurgo pretendía destruir “el instrumento de doce cuerdas” utilizado por Dios para crear el mundo. En California, Columbia Británica y las Islas Salomón, Dios creó a los humanos a partir de bambú (¿flautas?), a los que revivió soplando, cantando, salivando o bailando. Según Kuba (África), vomitó a los hombres. Los zulúes narran que los primeros seres vivos fueron expectorados de una vaca, y según los pomos (California), el creador, que vino del norte, se detuvo en el este donde tomó cabello para hacer un hombre y plumas para hacer una mujer (símbolos del sonido). Resta mencionar el hilo por el que descendieron los primeros hombres a la tierra. No parece haber duda de que ese hilo simboliza una cuerda vibrante. A veces, este hilo representa la relación que existe entre Dios y los hombres. En la filosofía del Ved?nta y la mitología de los pueblos siberianos, el alma humana es un pájaro atado a Dios por un hilo. Un chamán californiano, que había visto a Dios en un espectro de luz y lo había oído cantar, dijo que “algo así como un hilo” iba desde su cabeza hacia el rostro de Dios para repetir el canto que había oído. Según la mitología de los pima, el creador era una pluma, es decir, un canto. Tomó el polvo “sobre su pecho” y cantó; así, se formó la tierra y una gran araña cuya tela conectaba el cielo y la tierra. Una tradición tibetana combina los diferentes símbolos del sonido en la siguiente fórmula: los hombres del Este fueron creados de un calor luminoso; los del Sur salieron del vientre materno, y los del Oeste de un huevo. Sólo los seres extraordinarios nacen de una voz fea y aterradora emitida desde un árbol del norte.

La esencia sonora del hombre Como el hombre nació del sonido, su esencia siempre será sonora. Hemos visto cómo el canto de un sinsonte posado a la salida de la cueva hopi añadía una melodía apropiada al sonido básico de cada individuo. Empleando esa melodía, al recién nacido se le había asignado una lengua y una tribu específicas. El canto que el pájaro atribuye a cada individuo es un canto de estado civil que legaliza el lugar que ocupa su dueño en la sociedad. No puede haber más hombres en la tierra que cantos o nombres disponibles. Cuando el repertorio del pájaro (que es el héroe civilizador) se agotó, ningún hombre pudo salir nunca de la cueva. De estos tres tipos de cantos propios de cada uno, el primero es innato e inmortal; el segundo es a menudo un vehículo de virtud terapéutica debido a un muerto que se apareció en un sueño. El «canto personal», generalmente conferido por el héroe cultural, corresponde a un individuo pero, por extensión, también puede expresar el estado civil de una familia o de una sociedad. Según Granet, el término chino que significa vida y destino (ming) es indistinguible del que (ming) se utiliza para designar símbolos vocales. Poco importa que los nombres o cantos de dos seres se parezcan entre sí hasta el punto de que exista la posibilidad de confundirlos. Cada uno de esos nombres expresa plenamente una esencia individual. La voz es el hombre; el canto es el alma o el vehículo del alma. Un hombre atraído al cielo mientras los dioses participaban en un banquete antropófago (comían la sustancia sonora de un hombre) se dio cuenta de que el muerto era su cuñado. Asustado, bajó a la tierra y contó lo que había visto; pero lo tomaron por loco porque, en ese mismo momento, su cuñado estaba entre amigos cantando una melodía sacrificial. La leyenda añade luego que, poco después de aquellos hechos, una tribu vecina irrumpió en el pueblo, se apoderó del cantor y lo sacrificó a los dioses (Islas Marquesas).

4. La naturaleza acústica de los vínculos entre los dioses y los hombres Los dioses no pueden ignorar los sacrificios sonoros que los hombres les ofrecen, porque estos ritos tocan la esencia misma de los inmortales y están obligados a participar en ellos. Hemos visto cómo, contra la voluntad del creador, el transformador pudo poner un límite a la vida humana. La condición mortal fue consecuencia directa de la materialización de los cuerpos sonoros y luminosos de los primeros hombres. Si los dioses escaparon a esa degradación de las imágenes acústicas es “porque tuvieron miedo y se refugiaron en el tiempo en el sacrificio acústico”. Así se convirtieron en cantos puros y vieron con sus propios ojos los himnos en que se embarcaron” ( Maitr?yana Upani?ad ). No sujetos a la materia, ni siquiera fueron víctimas de esa ilusión de los sentidos que impide a la mayoría de los mortales reconocer la esencia sonora y luminosa de la realidad metafísica. Pero los hombres aún pueden remontar parcialmente la corriente de la materialización si ellos también deciden poner en práctica el sacrificio. Sin embargo, ese puente entre el cielo y la tierra sigue siendo utilizable por ambas partes sólo si se construye con un grado extraordinario de confianza. En efecto, todos los ritos presuponen la confianza como fuerza activa (y no sólo como condición previa) para que el sacrificio tenga éxito, pero el músico, especialmente el músico ciego, parece haber sido considerado el individuo más adecuado para desarrollar tal fuerza porque la invisibilidad, la impalpabilidad y la aparición misma (la emisión) del fenómeno sonoro requieren una fuerza de confianza mayor que cualquier otra forma de sacrificio. Por esta razón, el Rg Veda designa al músico como un svabhänu, es decir, como un hombre que tiene luz en su interior. De todos los mortales, el músico con el canto brillante es el que más se parece a los dioses. Sin embargo, el hombre, con su fuerza, no pudo reconocer el extraordinario poder de aquel puente sonoro que le permitía acceder tan fácilmente al mundo de los dioses. Al contrario, le fastidiaba la proximidad del cielo (antiguamente tan próximo a la tierra) y lo apartaba de sí para tener más espacio. También cortó el árbol parlante y se dio cuenta demasiado tarde de lo mala que había sido para él aquella acción (realizada muy a menudo por una mujer). Para remediar este mal, el héroe civilizador tuvo que bajar del cielo y enseñar a los hombres los ritos y los cantos necesarios para vencer la ilusión de los sentidos y hacerles recuperar la inmortalidad. Dirigió su atención sobre todo a la forma más sustancial de las ofrendas posibles, es decir, al sacrificio sonoro que tiene lugar en los himnos de los devotos. Este benefactor, a menudo reverenciado como un antepasado mítico, les hizo comprender cómo, en aquel mundo materializado, la ofrenda del soplo vital con un canto era el medio más directo, seguro y eficaz de encaminarse hacia el puente, el alambre o «la escalera» que une la tierra con el cielo. Los dioses no pueden ignorar los sacrificios sonoros que los hombres les ofrecen, porque estos ritos tocan la esencia misma de los inmortales y están obligados a participar en ellos. Del mismo modo, los hombres no pueden escapar al sacrificio que exigen los dioses, aunque puedan aceptarlo cantando o haciendo oídos sordos, soportándolo silenciosa y pasivamente. El sacrificio es mutuo; es la ley del mundo. Pero, cuando es sonoro, por ese camino, los dioses se materializan, y los hombres se espiritualizan. Se obtiene la interpenetración entre el cielo y la tierra, que conduce a la armonía entre dioses y hombres. Si un hombre está dispuesto a transformarse en un resonador y a volverse “de oído fino”, es recompensado con la capacidad de deshacer el velo de la ilusión y acercarse al mundo acústico de los muertos. El sacrificio sonoro es superior a todas las demás formas de sacrificio. Es la sustancia del canto ritual y resuena en la cuerda vibrante (el hilo o el “puente de pelo”), en la flauta (“la pasarela de bambú”), o en el tambor (el árbol parlante). Los samoyedos y el kato californiano narran que de cada hombre sale un hilo que lo une directamente a Dios. Cuanto más tenso es el hilo, más estrecha es la relación. Según la creencia lakher (India), el cielo y la tierra se comunican mediante una red de cuerdas tan próximas entre sí que sólo un espíritu puede atravesar el espacio que hay entre ellas. Cuando un cacique muere, su alma pasa por esas cuerdas y rompe una de ellas. Entonces se produce un terremoto. El camino desde la tierra hasta el mundo de los dioses y los muertos se desarrolla en forma de espiral. Este símbolo del crecimiento y la revolución del sol se representa a menudo con una escalera de caracol formada por una serie de ángulos empotrados en sucesión helicoidal en el tronco de un árbol. Musicalmente, esta “elipse de ocho espirales” (Dogon, Duala) corresponde a un canto que se repite en grupos de unidades de ocho tiempos, ya sea aumentando su intensidad, con un “accelerando”, o con una disminución progresiva de la sonoridad o de la duración de los sonidos utilizados.

Música, alimento de los dioses Estos himnos o espirales sonoras implementan el intercambio de fuerzas entre el cielo y la tierra a través del canto alternado. Como los dioses son siempre ávidos de cantos de alabanza que los “fortalezcan y los hagan crecer”, y, por otra parte, los hombres también necesitan los cantos de la gracia divina (aunque sea en forma de lluvia fecundante), el canto alternado alimenta tanto a los hombres como a los dioses. “Los dioses encuentran su sustento en lo que se les ofrece aquí abajo, así como los hombres lo encuentran en los dones que les llegan del mundo celestial” ( Taittiriya Br?hmana ). Los hombres, por tanto, no dejan de aprovechar esta situación y ofrecen su aliento vital para preparar el vehículo sonoro que sus almas necesitarán después de la muerte para entrar en la “casa de los cantos” o la “tierra de la música”. “Si los dioses comen, aunque sea una vez, el alimento que se les ofrece, uno se vuelve inmortal” ( Kau??taki Br?hmana ). El S?mavidh?na Brähmana asigna a cada dios ( Praj?pati, los Adityas, los S?dhyas, Agni, Soma, Mitra, Varu?a y V?yu ) un sonido específico de la escala tonal como alimento. Pero, por lo general, los dioses se nutren con himnos que llevan sus nombres. En el Rg Veda , el poeta ofrece su canto a él como bebida ritual. El Li Chi considera el canto y la libación los dos elementos principales del sacrificio, pero el chamán siberiano vierte al dios Aerlik un vino que extrae directamente de su tambor. Los sacerdotes mexicanos ataban copas a sus tambores rituales. Para el sacrificio de Soma, los sacerdotes védicos aplicaban cavidades de resonancia al recipiente sacrificial para aumentar la sonoridad del «murmullo de Soma» a medida que el jugo salía de la prensa. Las ofrendas quemadas y las libaciones son expresiones secundarias del sacrificio, sin embargo, conforme al mundo materializado. Los sutras del Yajurveda establecen claramente que los muertos no comen sacrificios materiales, sino que consumen principalmente su calor. Pero originalmente no se les hacía ningún sacrificio material, sino que nos limitábamos a pronunciar mantras.

Funciones múltiples del héroe civilizador Hemos visto cómo el héroe civilizador abrió el camino del sonido, capaz de establecer este fructífero contacto con los muertos. Este benefactor de la humanidad también reveló que los muertos a menudo habitan en piedras y árboles. Dado que la materialización parcial del mundo acústico se produce primero en la roca y la madera, estos materiales “más antiguos” son –después del canto– los mejores mediadores entre el mundo acústico y el mundo material; por eso, también constituyen un lugar de paso para las almas de los muertos que pasan de un mundo a otro. Por eso, el héroe civilizador se esfuerza por colonizar la tierra lo antes posible, explotando todos estos recursos naturales. Cava canales para hacer la tierra más habitable y hace que las piedras y los árboles sean más manejables transformándolos en litófonos, tambores, hachas, recipientes o canoas. Primero, construye instrumentos musicales y los transforma en herramientas cuyo poder residirá en su origen musical. El arco musical se convertirá en arco de caza, el cuerno musical en trompa común, la flauta dará origen al fuelle, el arpa se convertirá en barca y los tambores circulares formarán un carro o las ruedas de un carro. Para aumentar la fuerza del sacrificio sonoro de los instrumentos que le permiten trabajar, luchar, viajar y comer, también utilizará cadáveres para hacer cantar a los muertos. Sus pieles cubrirán sus tambores; los fémures le proporcionarán trompetas y dos cráneos, unidos en la parte superior, formarán un tambor en forma de reloj de arena. El héroe civilizador es ahora médico, pastor o herrero, pero siempre es cantor. Tiene el gran mérito de haber inventado el metal cuyo sonido repele a los demonios y cuya sacralidad es casi igual a la de la piedra. El lado oscuro de su naturaleza dual se expresa en su cooperación con el segundo transformador, un guerrero o cazador feroz y algo estúpido. El primero exige sacrificios, y el segundo los valora. En el plano astrológico, el transformador representa (según la civilización) la luna menguante, el lucero vespertino o Marte. El héroe civilizador corresponde al creciente, al lucero matutino o (en contraposición a Marte) a Venus. Esta pareja representa a menudo a los antepasados ??míticos de la humanidad. Según la mitología de los coras (América), el lucero vespertino es un libertino que vive en un hermoso jardín situado a orillas del río de la vida; en cambio, el lucero matutino es un poeta casto, un médico-músico, un entusiasta de las ciencias y de los miembros que ésta aporta a los hombres. Gracias a sus estrechos contactos con los dioses, el héroe civilizador puede dar a los hombres el fuego que obtiene al romper el disco solar y los animales y semillas que a menudo transporta en un tambor. En las historias que relatan hechos de este tipo, interviene a menudo un elemento cómico o dramático para caracterizar la naturaleza dual de la posición intermedia del héroe cultural, que no es ni un dios auténtico ni un hombre real. Según una leyenda de A.-M. Vergiat de Ubanghi-Sciari, Yilungu , el dios creador, dio a Tere tres paquetes, luego tejió una larga cuerda y una gran red. En un recipiente, había puesto agua, en una cesta un par de cada especie animal y en otra las semillas de todas las plantas, y las había cerrado. Tere , que desconocía el contenido de los tres paquetes, se instaló con ellos en la red para bajar a la tierra. Pero, antes de partir, Yilungu le entregó un tam-tam para advertirle de su llegada a la tierra, recomendándole cuidadosamente que lo usara solo cuando sus nalgas tocaran el suelo. Entonces dejó caer la cuerda. A mitad de camino, Tere, curioso por saber el contenido de los tres paquetes, comenzó a golpear el tam-tam. Ante ese llamado, Yilungu se inclinó y maldijo a Tere: «¿Qué? Ni siquiera estás a mitad de camino, y ya estás golpeando el tam-tam. La tierra aún está lejos» continuó bajando la cuerda. Unos momentos después, el tam-tam volvió a sonar. Yilungu simplemente se encogió de hombros y continuó bajando la cuerda. Pasaron unos minutos, y el tam-tam se escuchó nuevamente. Entonces Yilungu cortó la cuerda. Pero el pobre Tere aún no había llegado y cayó pesadamente al suelo con sus regalos. La relación entre el héroe civilizador y el tambor es constante. Sin embargo, no siempre posee este aspecto burlesco ya que la verdadera fuerza de los antepasados ??míticos reside precisamente en el uso del tambor. El dios del trueno les concedió el derecho de reproducir los ritmos del trueno en este instrumento para que los hombres pudieran escuchar al menos un eco de la voz celestial. La leyenda dogon relata que la pareja de gemelos o el herrero-músico poseen tambores en forma de fuelles de fragua o yunques. Al golpear esos tambores, imitan la fuerza creadora de los dioses, puntúan y refuerzan la oración y apaciguan la cólera. Siempre que el herrero sacrifica su fuerza golpeando el yunque, una parte de ellas se le escapa y pasa a la tierra. Su masa, que encierra las semillas que han bajado del cielo, es la “imagen del mundo” y el centro de la caverna. En esa fragua terrenal, el héroe civilizador realiza el sacrificio sonoro siguiendo el ejemplo de la fragua celestial, cuya orquesta de tambores da ritmo al movimiento del universo. Numerosas tradiciones cuentan que el herrero arrastra una pierna, imitando al dios del trueno, que tiene una sola pierna, y baila sobre la cola de una serpiente. Pero como el cuerpo del héroe civilizador y de su rival tiene una forma más parecida a la humana, con dos piernas, imitan a los dioses cojeando sobre un solo pie.

El héroe civilizador en la mitología china En la mitología china, numerosos herreros y tamborileros pueblan la mítica montaña. To-Fei, el hijo de la montaña en forma de campana, es un dios codicioso, un búho de gritos feroces, cuyos tambores y flautas son fuelles de forja. Los hijos de la hija del Río Rojo inventaron los tambores y las campanas. Ch'ui creó los instrumentos de viento. Diferentes tradiciones relatan que los primeros cantos y los primeros instrumentos musicales surgieron de los ocho vientos o de las voces de los ocho antepasados. Los ocho cantos narran la educación de los hombres, el cuidado de las aves de corral, el cultivo de las hierbas, el arado de los campos, el respeto a las reglas del cielo, las obras benéficas de los emperadores míticos, la explotación de los recursos de la tierra y la domesticación de algunos animales. Los ocho instrumentos tienen como finalidad hacer resonar los ocho elementos. La piedra vibra en el litófono (en particular la fonolita de los volcanes), la terracota en las ocarinas, el metal en las campanas y las cañas de los órganos de boca, la madera en los raspadores y las castañuelas, el bambú en las flautas, la calabaza larga, las pieles en los tambores, la seda en los instrumentos de cuerda. Establecer la paz y el orden en la tierra requiere grandes sacrificios. El músico Kun tuvo que sacrificarse, luchando contra el caos y los dioses codiciosos. K'uei -que hizo bailar a los animales utilizando un litófono- recibió el encargo del mítico emperador Shun de crear música: "La música es la esencia del cielo y la tierra. Sólo un santo puede introducir la armonía en los cimientos de la música. K'uei puede crear esta armonía". Entonces Huang-Ti lo tomó prisionero, lo sacrificó y utilizó su piel para construir un tambor, golpeado con el hueso de la bestia del trueno para infundir respeto en el imperio. Para estas nuevas melodías, un músico ciego aumentó el número de cuerdas de su cítara de cinco a quince y las utilizó para hacer sacrificios a los dioses. Pero también hubo un intento de utilizar esa nueva música con fines mágicos. El rey Wu hizo componer algunas canciones y construir numerosos instrumentos musicales, cuyo sonido obligaba al faisán a adaptar su vuelo a los ritmos de la orquesta imperial. Yü el Grande incluso puso la música al servicio de la propaganda. Cuando encauzó los grandes ríos, encargó al músico An-yao que compusiera las nueve partes del Hsia Yüeh, que celebra al emperador y las acciones benéficas.

5. A través de la música, la humanidad imita a los dioses Para despertar y crear divinidades es necesario ofrecerles su sonido favorito, también llamado libación. Continúa el sorprendente viaje de Schneider a través de ritos y mitos ancestrales, donde el sonido es cada vez más protagonista. El creador, su rival, el héroe civilizador y su adversario se sirven de los espíritus para mantener relaciones con los hombres. Normalmente, estos seres son las almas de los muertos y entran en el oído o el cuerpo del mago, representando el último rango en la jerarquía de seres de naturaleza dual. En su manera de hablar, cantar o vestir, revela a menudo un carácter marcadamente hermafrodita. Su secreto consiste en el arte de saber imitar a los dioses. Casi todos los ritos tratan de lograr, a través de sus cantos, actos de analogía con la música de la creación. Tanto la fuerza evocadora, capaz de hacer volver la primavera, la lluvia y la salud, como la construcción de la escala sonora entre el cielo y la tierra emanan del sacrificio sonoro. La capacidad de este mago para “oír el sacrificio” reside en su voz o en un instrumento mágico que, en última instancia, es siempre un instrumento musical o un símbolo del sonido. Con sus palabras húmedas y luminosas, el cantor sacude a los dioses, despierta su acción y prolonga su sonido. Pero como esa “flecha sonora” se dirige hacia el país de los muertos, es indispensable una relación directa con los espíritus. Para lograrlo, el mago australiano se deja matar y arrojar a un pozo durante cuatro días. Al quinto día, es liberado; se le da el hueso de un muerto que se utiliza para hechizos y se le enseñan los cantos necesarios. El joven chamán siberiano visita el país de los muertos para “fortalecer su voz y garganta”. Luego es conducido a un inmenso árbol poblado de almas humanas que le entregan tres ramas y tambores. A menudo, el futuro médico-cantor se ve obligado a someterse a una operación muy difícil. Entonces los espíritus le abren el vientre, le quitan las entrañas e introducen cuerdas y cristales que llegan silbando en su cuerpo. Durante las largas semanas que pasa en soledad, se dedica al conocimiento de la música interna de los objetos. Semejante penetración en la esencia vital cósmica no puede realizarse solo gracias a un sentimiento de solidaridad con los objetos y una identificación completa del hombre con la naturaleza mediante el sonido. Es necesario que se produzca una interpenetración entre el mago y su objeto, que anule las fronteras entre el sujeto y el objeto y confiera al mago la facultad de reproducir con “la voz afinada” los sonidos que normalmente sólo pertenecen a las cosas que imita. El convertirse o no en mago cantor no es una cuestión de elección. Una voz imperiosa en el alma del candidato le dicta su destino. Un mago Iakuto relata que, a los veinte años, cayó enfermo y de repente oyó las voces de todos los objetos, voces que otros hombres no podían percibir. Sufrió terriblemente hasta que cogió un tambor y empezó a cantar y tocar. Entonces los espíritus pudieron entrar en su cuerpo. Según los Wintuns (América), los espíritus (los sonidos-sustancia) perforan los oídos del chamán. Pero para que entren por un oído, atraviesen la cabeza y salgan por el oído opuesto, debe cantar continuamente. Incluso las grandes civilizaciones conocen esta vía acústica, lo que les permite adquirir conocimientos esotéricos. Según el Atharvaveda, el yogui hace su ascenso a Brahmã en diez etapas. La primera suena como “ cini ”, y se amolda al cuerpo; la segunda hace oír “ cinini ” y retuerce el cuerpo. El tercer sonido, nacido de una campana, cansa. La cuarta etapa, similar al sonido de una concha, hace que la cabeza tiemble. Luego vibra una cuerda, que excita el paladar, lo que induce al yogui a aplaudir y beber “la verdad inmortal velada”. La séptima etapa es un sonido de flauta que revela un nuevo conocimiento. En la octava y novena etapa, un toque de tambor expresa la Palabra Sagrada y hace invisible al yogui, quien, al décimo sonido, con un estallido de trueno, se convierte en Brahm?.